PANORAMA STORIES

音楽をめぐる欧州旅「ベートーヴェンとハイリゲンシュタット」 Posted on 2024/04/06 中村ゆかり クラシック音楽評論/音楽プロデューサー ドイツ、エッセン

「隣にたたずむ人には、羊飼いの歌が聴こえるのに、私には、やはり、何も聴こえない。」

–ベートーヴェン「ハイリゲンシュタットの遺書」より

大作曲家ベートーヴェンが「遺書」を書いていたことをご存知だろうか。

ベートーヴェン32歳の秋に綴られたその手紙は、

書かれた場所にちなみ、「ハイリゲンシュタットの遺書」と呼ばれている。

正確に言うとそれは、

「遺書」と言うよりも「決意の書」と言ったほうが良いのかもしれない。

音楽家として誰よりも優れていた聴覚の衰えを憂い、恥じる心。

本当は社交好きであるのに、難聴を隠すために人を避け、社会的に孤立したこと。

そして芽生えた自殺への願望。

けれど、その最後の一歩を、芸術が引き止めたこと。

芸術に生きることが自分の使命になったこと。

孤独が大いなる創造力と結びついたこと。

「ハイリゲンシュタットの遺書」には、

難聴を抱えたベートーヴェンの絶望と苦悩、

そして、音楽家として生きていく決意が力強い言葉で綴られている。

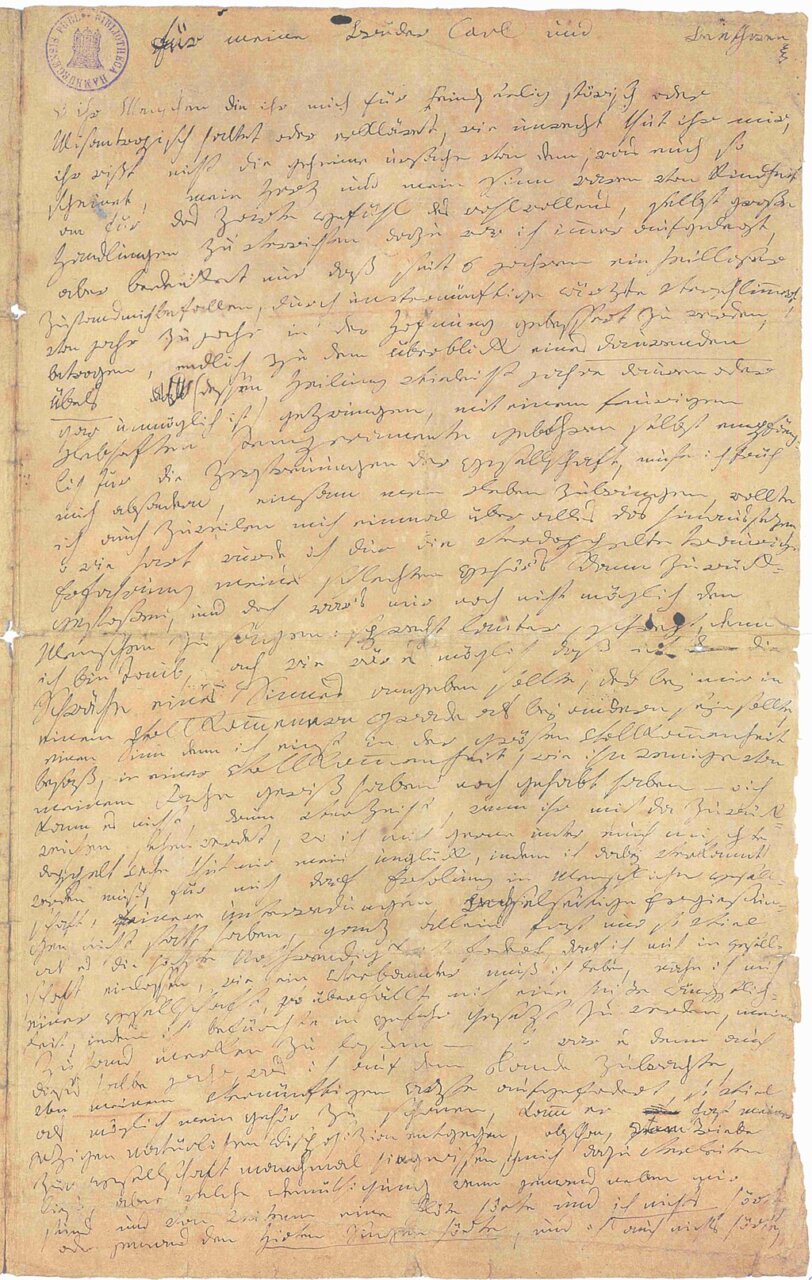

※「ハイリゲンシュタットの遺書」の最初の頁(ハンブルク大学図書館蔵)。

ベートーヴェンの死後、遺品の中から発見され公開されたこの手紙は、実弟2人に宛て書かれたもので、生涯投函されず机の奥にしまい込まれていた。

ハイリゲンシュタットは、ウィーン中心部から電車で30分ほど、

ウィーン北西部19区に位置している。

東にドナウ川、西にウィーンの森が広がる緑豊かな丘陵地だ。

一帯はオーストリア屈指のワイン生産地としても知られ、

小高い丘に広がる葡萄畑と「ホイリゲ」と呼ばれるワイン蔵が営む酒場を訪ねて、欧州各地から人々が集う。

私も葡萄棚に覆われたホイリゲの庭で、小さなワイン用ジョッキを傾け、新酒を愉しんだことがある。

アコーディオンを抱えた男性が、ふらっとやってきて、店先で音楽を奏で始めると、

隣の女性も、向こうのテーブルに座る男性も、知った曲と口ずさむ。

陽気なフォークソングが、使い込んだ鍋のように、

見知らぬ人でごったがえす小さな居酒屋を、懐かしい味に変えていった。

今は涸れてしまったけれど、

ハイリゲンシュタットは、19世紀末までウィーンで人気の温泉地だった。

ボトルに詰めた温泉水がウィーンの市中で売られるほど、人々はその水に癒しを求めたそうだ。

1802年の春、既に6年も難聴に苦しんでいたベートーヴェンが、初めてハイリゲンシュタットを訪れたのも湯治が目的だった。

それから医者の勧めに従って、この場所で半年の療養生活を送ったのだが、

症状は回復するどころか悪化していった。

けれど、その生きることに打ち拉がれそうな悲しみの中で、

ベートーヴェンは希望の光を見出した。

新しい星を見つける人は、きっと誰よりも深い眼差しで、同じ空を見続けてきた人だろう。

未来の見えない絶望の中に、ベートーヴェンが光を見つけたのは

芸術を、音楽を、ずっと見続けていたからだろうか。

「遺書」を書いた6年後、

ベートーヴェンは、再び訪れたハイリゲンシュタットで、《田園》交響曲を作曲した。

その終楽章、第5楽章には、こんなタイトルが付けられている。

「羊飼いの歌 嵐の後の喜ばしい感謝の気持ち」

かつて、自分にだけ聴こえない、と嘆いた「羊飼いの歌」。

その歌が、楽章の冒頭から、春の陽射しのような柔らかさで降り注いでくる。

青々と茂る草木、風に乗って空を舞う鳥たち。

ハイリゲンシュタットの森に起こった生の瞬間を、

ベートーヴェンがここで見た眩い光を、

音符の中に永遠に閉じ込めたような、生きる喜びに溢れた歌だ。

ベートーヴェンの「羊飼いの歌」は、

命あふれるものたちへの、彼の恋歌なのかもしれない。

ベートーヴェンがかつて歩いたハイリゲンシュタットの道は今、新緑に包まれている。

小径を駆け抜ける春風が、万華鏡のように、輝く緑の渦を巻いていく。

ふと目に留まった足もとの小さな野草の力強さに、思わず頬が緩んだ。

Posted by 中村ゆかり

中村ゆかり

▷記事一覧Yukari Nakamura

専門は、フランス音楽と演奏史。博士課程在学中より、音楽評論とプロデュースを始める。新聞、雑誌、公演プログラム等の執筆、音楽祭や芸術祭のプロデュース、公共施設、地交体主催の公演企画、ホールの企画監修などを手掛ける。また5つの大学と社会教育施設でも教鞭を執る。2016年よりドイツ在住。