PANORAMA STORIES

不惑のアーティスト デヴィッド・リンチにせまる Posted on 2017/03/17 佐藤 久理子 文化ジャーナリスト パリ

ものを作る人の心理とはなんだろう、ということを最近よく考える。

自分が曲がりなりにも文章を書くことで生計をたてているので、創作を仕事にしているアーティストの頭の中が気になって仕方がない。

絵でも小説でも映画でも音楽でも、第三者の存在をまったく気にしないで作ったりできるものだろうか。

作っている過程のなかで、これは伝わるか、とか、理解されるだろうか、あるいはどれほどの人に受けとめてもらえるかという不安が、否が応でも頭をよぎったりするのではないか。

それをまったく気にせずに創作できるとしたら、幸せだ。でも果たしてそんな人がいるものか。

と、常々思っていたのだが、最近デヴィッド・リンチに関するドキュメンタリーを観て驚いた。

この人こそまさしく、そんな数少ない“不惑の人”であった。

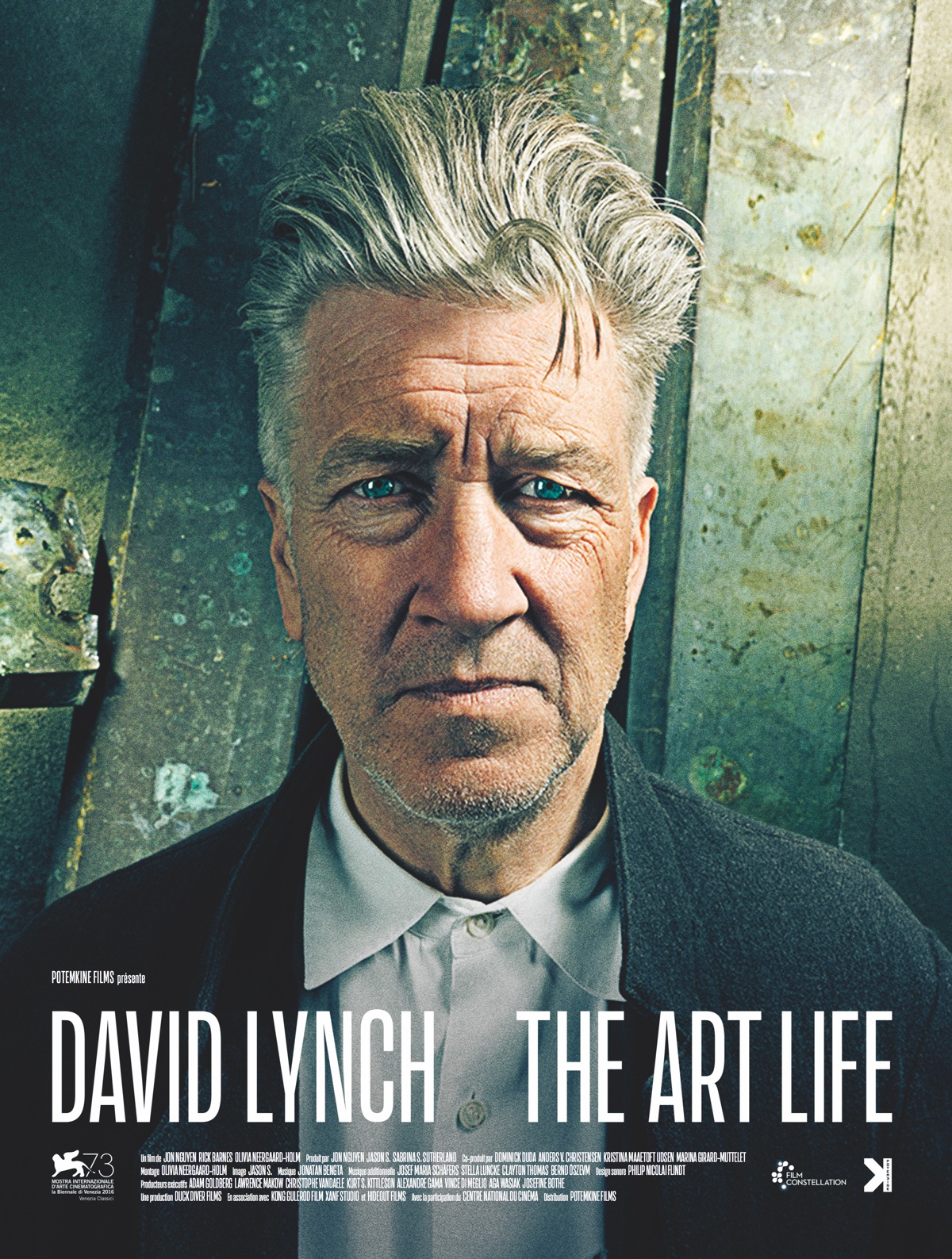

『David Lynch: The Art Life』は、『インランド・エンパイア』のメイキングを作ったジョン・グエンとふたりの仲間たちが、ほぼ3年のあいだ彼の横顔を追ったものだ。

リンチのインタビューに合わせて、本人所蔵の8ミリ映像やファミリー・アルバムなどをコラージュし、その幼少期から初長編『イレイザーヘッド』に至るまでの、アーティストとしての形成期を浮き彫りにする。

それ以外のショットは、彼がアトリエで黙々と絵を描いている様子を映し出す。

周囲の人間の証言もないし、有名になる以前の話しだからスターが出てくるわけでもない。だがその分とても濃密な、リンチ的時間が流れている。

これを観ると、彼の作家性の萌芽がすべて成長期にあったこと、言ってみればその後、彼の核はなんにも変わっていないことが確認できて感慨深い。

たとえば少年時代のある晩、素っ裸で通りを歩く、口が血だらけの女性を目にしたこと。

“病的な街”フィラデルフィアで、隣の住人がしょっちゅう「わたしはチキンだ!」と叫んでいたこと。

リンチはそんな、ちょっとした悪夢みたいな思い出を自分のなかで反芻し、増幅させ、作品のなかで解き放つ。

たぶんこの人の考えていることは、自分の頭のなかにあるものをいかに忠実に形にするか、ということだけの気がするのだ。

「アイディアが向こうからやってくる」

という表現を彼はよく使うけれど、そのフィーリングをなるべく純粋に、なんの邪心も持たずに形にしていくのが彼にとっての創作なのだろう。少なくともこのドキュメンタリーを観る限り、彼は他人の意見など気にしていないように思える。そういうフリをしているわけではなく。

こういう境地に達するのは、年齢やキャリアにも拠るのかもしれない。

ある程度経験を積んで余裕が出てくると、人の言うことに容易く左右されないようになる。

がつがつとした出世欲が抜けて、自分のチャレンジや、生活設計を見つめることに傾いていく。

ただリンチの場合はそのあり方が、16ミリを撮っていた学生時代から現在まで変わっていないだろうと思わせるところがすごいのだけれど。そしてこういうアーティストの作ったマニアックな作品が、恐ろしい救心力を放ち人々の心を吸い寄せるという不思議。

これだからアートの世界は一筋縄ではいかない。

ああ、自分も少しでもこういう境地に近づけたらいいな、などと思いつつ、今日もコンピューターの前で四苦八苦している。そろそろ解禁になりそうな、『ツイン・ピークス』の続編の頼りを待ちながら。

Posted by 佐藤 久理子

佐藤 久理子

▷記事一覧Kuriko Sato

文化ジャーナリスト。パリ在住。編集者を経て、現在フリージャーナリスト。映画だけでなく、ファッション、アート等の分野でも筆を振るう。「CUT」「FIGARO Japon」等でその活躍を披露。著書に「映画で歩くパリ」(スペースシャワーネットワーク)がある。