JINSEI STORIES

滞仏日記「懐かしいものが変わらない、永遠のパリ」 Posted on 2020/08/31 辻 仁成 作家 パリ

某月某日、8月最後の日曜日だった。夏が終わる。パリは気温が下がり、セーヌの畔を歩く。枯れ葉を踏みしめる音が靴底から聞こえてくる。今日はあてもなく歩いた。ベンチに座って修験者が認めた本を小一時間読んだ。穏やかな風が吹きぬける木々の葉を眺めた。あまりに静かで、百年ほど前の時代に戻ってしまったか、と思うほどだった。百年前もこの辺はあまり変わらない世界だったはず。ただ、馬車が走っていたし、人々の服装も違っていた。でも、木々も、光りも、建物の形も、きっと、こんな感じだったのだろう。それはすごいことかもしれない。変わらない世界、でも、人間だけが入れ替わっていく。ぼくは百年後、ここにはいないのだけど、きっとこの辺の街並みは百年後も同じなのである。人間って儚いなぁ、と思った。

気が付くとぼくはまた、エッフェル塔の袂に立っていた。昨日も仕事でこの辺を探索したのだけど、きっとそのせいだろう、今日は仕事じゃなく、もう一度、歩いてみたくなった。ぼくが住んでいたのはエッフェル塔の七区側に広がる住宅地の一角で、仕事場の窓をあけると真正面にエッフェル塔を仰ぐことが出来た。

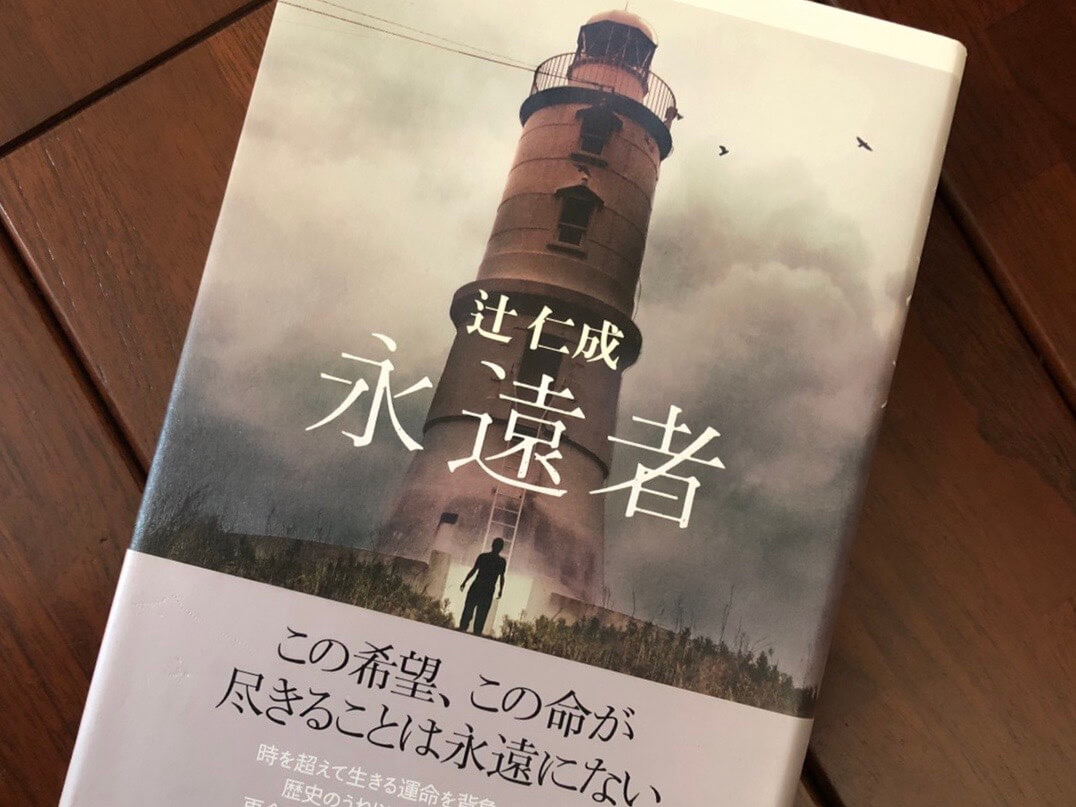

エッフェル塔を見上げながら、たくさん小説を書いたものだ。その頃書いたもので一番好きなのは「永遠者」である。あの頃の大事な作品だ。あのアパルトマンの下の馬車がとまる場面から始まる。

そして、頭が動かなくなると、エッフェル塔まで散歩をした。馴染みの商店街を抜けるともうそこにエッフェル塔だった。公園の芝生に座って、よく人生について考えた。気が付くと、かつて、ぼくがよく座禅をやっていた場所に立っていた。周囲を見回すのだけど、何一つ変わってない。木々の葉と草と人間だけが入れ替わっている。でも、だいたい同じような光景がそこに広がっていた。ぼくがいなくなったら、この世界は変わるだろうか? ここにある日、息子が立って、ぼくとの日々を思い出すだろうか?

そういえば、日曜日でも開いているカフェが公園の縁にあったことを思い出し、行ってみた。日曜日になると、カフェオレを飲みに行ってた。顔見知りのギャルソンがまだいるかもしれないと思って、入った。内装が変わっている。経営者が変わったのかもしれない。でも、ここから見える街路樹や建物は何も変わっていない。昔の仕事部屋の窓も見えた。今は誰が住んでいるのだろう。バチカンが所有する建物で、審査の時に、ぼくの「白仏」のフランス語版を渡したら、許可が下りた。仏様のお導きだ、と思った。息子はカトリックの小学校に通っていた。神仏混合である。

「何にしますか?」

とギャルソンが言った。見上げると、覚えのある顔だった。ここに通っていたのはたしか今から10年、いや、もう少し前のことか。その分、この人も老けた。ぼくがじっと見ていたので、何か、と怪訝な顔をされた。白髭をたくわえた恰幅のいい年配のギャルソンだった。

「昔、ここによく来てたんですよ。覚えてないですよね?」

彼はじっとぼくの顔を見つめた。

「もちろん、覚えてますよ」

「ほんとう?」

「覚えてます。髪、切ったでしょ?」

ぼくは笑顔になった。その人も笑顔になった。

「ちょっと遠くに引っ越しちゃったんですけどね、いるかな、と思って」

「懐かしいですね。いろいろとあったんでしょ?」

「あれ、なんで、知ってるの?」

「十年も経っていれば普通誰でもいろいろとあります。当てずっぽうですよ」

ぼくらは笑いあった。観光客がいないので、暇そうだった。

「でも、エッフェル塔は変わらないですね」

「あれが変わったら、パリは終わりってことです」

ぼくらはもう一度、苦笑しあった。

「ずっと、ここで働かれていると、いろいろな人が通過していくのを見て来たんでしょうね」

「まあ、でも、それが人生ですから。ここのいいところは、みんな、離れてもまた戻ってくるということです。なぜなら、そこにエッフェル塔があるから。あなただけじゃない。この辺に居た方々は必ず何年かに一度、ここに来て、やあ、と懐かしがるんです。覚えていますか、と訊かれるので、私は必ず、覚えてますよ、髪切ったでしょ、と言うことにしています」

ぼくは口元が氷りつき、笑顔は失望へと変わった。

「え?」

「だって、人間は髪を必ず切るからです」

ぼくはがっかりしていた。

「そうか、残念でした。覚えていてくれたのかなぁ、と早とちりしてしまって。そりゃあ、そうですよね」

「いつもの、カフェオレですね」

ぼくは慌てて顔をあげた。

「そう、いつもカフェオレ。でも、それはまぐれでしょ? だいたいカフェオレかエスプレッソを頼むものね」

ぼくが苦笑しながら、告げると、年配のギャルソンは小さくかぶりを振った。

「お坊ちゃん、元気ですか? もう高校生くらいじゃないかな? いつも小さなクマのぬいぐるみを持っていた。ええと、何て名前だったかな、ええと」

「ちゃちゃ」

「そうだ、チャッチャッ!」

ぼくは再び笑顔になった。するとギャルソンも笑顔になった。いや、ぼくはまた泣きそうになってしまうのだった。