JINSEI STORIES

滞仏日記「息子の裏切りに鼻っ面をへし折られたぼくの哀れ」 Posted on 2020/08/03 辻 仁成 作家 パリ

某月某日、実は、まず、一昨日のこの日記の一文を再読してもらいたい。このぼくのなんとお人好しな、息子への期待感の大きさと、彼の裏切り行為とのあいだに、いったいどれほどの落差があるのか、が分かると思う。

《夕食後、息子が僕の仕事部屋にやってきて本棚から仏語翻訳版の「旅人の木」をひっぱり出して、「読んでもいい?」と言い出した。いいよ、読んでご覧よ、と言った。息子が僕の本を読むのは、彼にとって、生まれてはじめてのことであり、同時に、ぼくにとってもはじめての経験であった。ここのところ、ギクシャクしていたので、不思議な和解の瞬間でもあった。息子がぼくの作品に没頭している様子があまりに奇妙だったので、いや、気恥ずかしかったので、ぼくは外出することになる》

どうです、ぼくの無邪気なこの喜びようと言ったら、親バカもいいところで、恥ずかしくなる。彼は3時間ほどで読み切ったので、のめり込んだと思い込んだぼくは、どうだった? と期待に胸を膨らませて訊いたら、うん、よかったよ、という返事が返って来たので、ぼくは天にも昇る気持ちだったのである。今まで、ぼくの仕事を毛嫌いし、ぼくの音楽も、ぼくの小説にも、全く見向きもしなかった息子がやっと、ぼくのことを認めた瞬間でもあったのだから…。これまでの親子のギクシャクなど一瞬で消え去るような、感動的な日であった。

ところが、二日後の今日、息子のスペイン語を時々教えている大学院生のミカエル(ミゲル)がロックダウン前までのアルバイト料を取りにやって来て、雲行きが怪しくなる。息子が外出していたので、部屋にあげて、お茶を出した。すると、…興味深いことを言いだしたのである。

「ムッシュ。彼は不意に文学少年になったでしょ? ムッシュの本も読んだそうですね。恋の力は偉大っすねー」

ミカエルが何を言っているのか、意味が分からなかったが、なんとなく、話しの流れがおかしい。ここは注意しながら、探るのがいいかもしれない、と用心した。

「うん、そうなんだよね、ミカエル。恋の力ね、あはは、いつも、そいつのせいで、ぼくは大変なんだよね」

ミカエルは、ああ、そうですね、とうつむいて笑っていた。なんだ、どういうことだ!

「実はね、ミカエル、一昨日、仕事をしていたら、いきなりあいつが仕事場にやって来て、ぼくの本棚を漁り出したんだ。滅多にないことだから、驚いてね。そしたら、あいつ『旅人の木』を読みたいとか言い出したんだよね。前に君にあげた本だ、覚えてるかい?」

「ええ、ええ、読みましたよ。若い兄と弟の話し、東京の物語ですよね」

ミカエルは頷きながら微笑んでいる。息子はスペイン語が上達しないので、試験が近くなると何回かこのスペイン人のミカエルがやって来ていた。知り合いの息子さんで、イナルコ語学大学に通っている。息子とは音楽の趣味が合うようで、時々、スカイプでやり取りをしていた。昨日も、息子と長時間スカイプでやり取りをしたのだそうで、そう言えばアルバイト料を貰ってなかったことを思い出して、取りにきた、のだ。

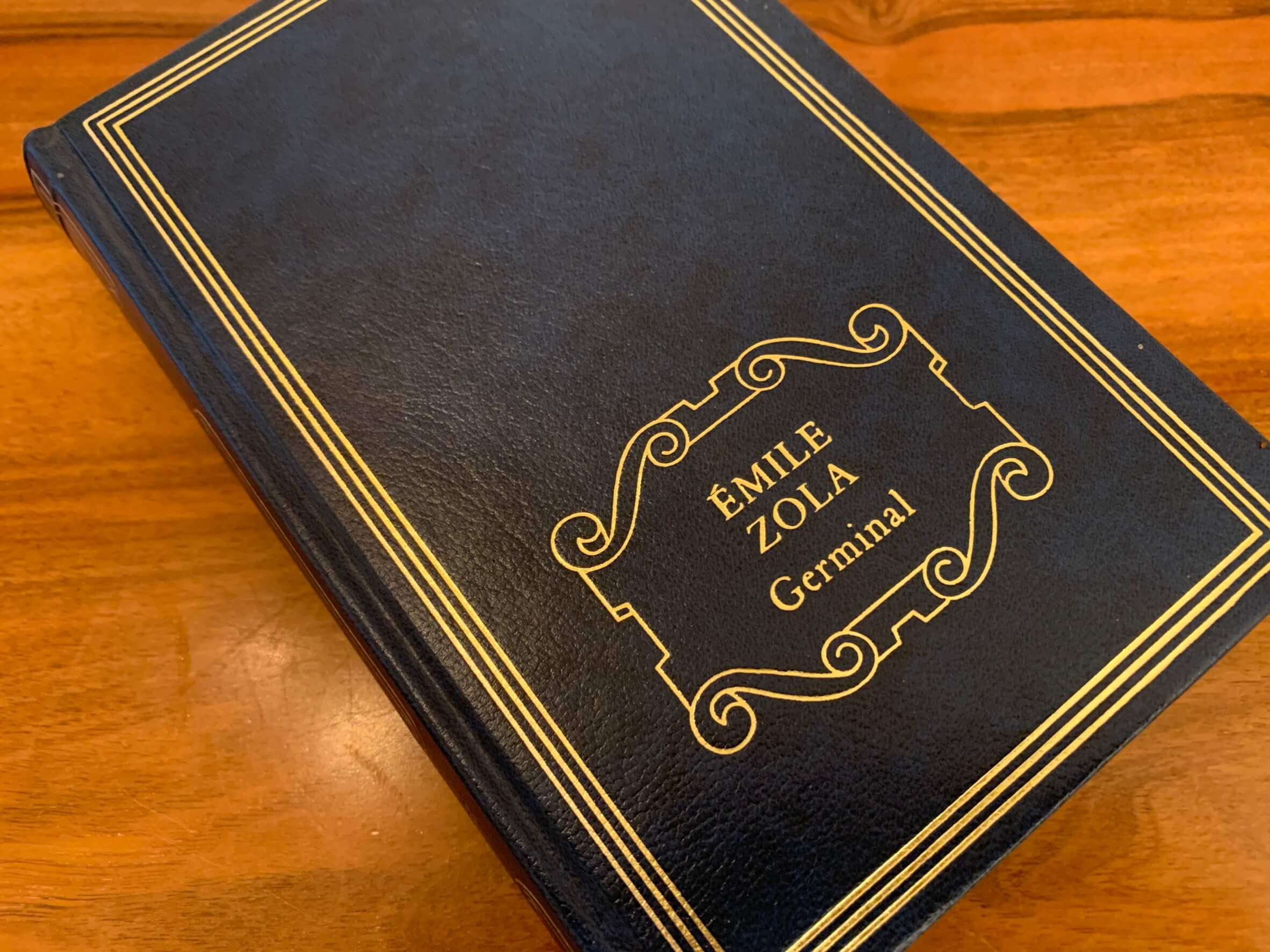

「だから、前にね、『旅人の木』は青年向けの小説だから、パパの本も一冊くらい、読んでみろよって、渡していたんだよ。しかも、記念にサインまでしてやって…。ずいぶん、前のことだから…、それが、おかしいのは、前にあげたはずなのに、なんでまた探しているのか…。なくしたのか、と訊いたら、いいや、と言う。でも、サインして、前に渡したよな、と言ったのだけど、ジュルミナル(エミール・ゾラの名作)が難し過ぎて、まずは慣れるためにパパの本から読み始めたいんだ、と話しをはぐらかされちゃって」

「ムッシュ、その文庫は今、彼の新しい女友だちのところにあるんですよ」

「え? そうなの?」

ぼくは、話しが不意に変な方向へと動き出したので、いっそう警戒をした。

「恋人?」

「いや、ガールフレンドです。年上の。でも、かなりの文学少女」

笑顔を崩さず、様子を探ることにした。ミカエルはコーヒーを飲みながら、

「その子は頭のいい子だそうで、息子さんに聞いただけだから、よくは知りませんが、小説を書いたりしているようですよ。で、彼がその子に、自分の父親が日本の作家だと言ったら、物凄く興味を示したので、…ムッシュから貰っていたサイン入りの本をとりあえず先にあげたんだそうです。で、その子と会う時に中身を知らないのはまずいからって、読んだ…。昨日、そういうようなことをスカイプで言うとりましたよ」

思わず飲んでいたコーヒーを噴き出しそうになった。マジか、と小さな声で吐き出すのがやっとだった。目の玉をひん剥いて、ミカエルを睨みつけたので、ミカエルはまずいことを喋ったと思ったのか、そろそろ、おいとましますね、と言って席を立ってしまった。くそ、あの野郎・・・。

※二日前の記事はこちら➡️https://www.designstoriesinc.com/jinsei/daily-727/

これを読んで頂くと、ぼくの怒りが、いや、ぼくのバカさ加減がよくわかっていただけると思う。もう、がっかりだよ!!!

これが発覚したのが、今日の午後のことで、息子は友だちと会うために外出中であった。もちろん、その女友だちと会っているのに違いない。その子の前で、この馬鹿息子はどんな会話をしたと言うのだろう。小説のことなど何も知らないくせに、お前にだいたい、俺の気持ちや俺の文学の何がわかるというのだ。なんでそんなにちゃらちゃら、せっかくサインをした本を、若い子にあげちゃうんだ。まずは自分が読んだものを貸すのが筋で、読めと言って読みもしなかったものを、その子が興味あるからと言われて、親に内緒で渡すことが阿寒湖だ。とここまで書いて、もっとむかつくことを思い出してしまった。

実は一週間ほど前から、この異変は始まっていたのである。

「パパ、ぼくは文学を勉強しないとならないことに気が付いた。教養というものは積み重ねだから、出来るだけ多くの文学に触れないとならない。たくさんの小説を読まないとダメだってことに気が付いた」

この言葉は不意に食事中に出てきたので、進学でずっと悩んでいたこの子が文学の重要性に気が付いたことに、作家であるぼくは、歓喜した。言葉では褒めなかったが、これに気が付くことが出来ただけでもすごい、と思った。彼の力説は終わらず、

「で、フランスの文学にもっと触れたい。文豪エミール・ゾラの『ジュルミナル』がいいと先輩に進められたので、夏休み中に読破したいんだ」

バカ親であるぼくは心を震わせて親しい書店のクリスティーヌに電話をし、「息子が文学に目覚めた「ジュルミナル』を大至急買いたい」と伝えた。するとクリスティーヌが「フランスの文学に触れるならば分厚いハードカバーの愛蔵版で読むべきだ」と言い出し、おお、それは作家の息子にとって重要なことだ、と思い、とっておきの愛蔵版を買いに走ることになる。結構、高かった。文庫なら、10€以内ですむところ、立派な装丁なので、45€もしたのである。舞台は19世紀末の北フランスなのである。炭坑夫たちと機械工、労働者階級の対立と暴動が続く中、彼らを支える労働者の家族の苦悩を描いたゾラの傑作、ジュルミナル。

クリスティーヌの店で一番豪華なこの本を息子に手渡すと、なぜか息子は文句を言ったのである。こんな古臭い分厚い装丁の単行本で読めないと言い出したのだ。持ち歩くわけじゃないし、文体は今も昔も同じ仏語だ、と言ったら、黙ってしまったが、今、想像するに、彼はこれの文庫版をその子とのデートに持っていき、一緒に読んだり、彼女からアドバイスを貰いたかったのかもしれない。これは、ぼくの想像に過ぎないけど、セーヌ川の河畔に並んで腰を下ろし、ゾラの本を眺めながら文学談義をするのに、この古臭い分厚い愛蔵版はあまりに大きすぎたのであろう。真剣に小説に目を落としている息子に近づき、どうだ? 面白いか? と訊いたら、これはちょっと難し過ぎるね、と言った。そして、翌日、彼はぼくの仕事場にやって来て、小説になれるために、パパの本から読みたいんだ、と言い出したのである。旅人の木は青少年向けなんでしょ? ああ、そうだよ。周りくどい展開になったが、ここでこの物語はすべてリンクする。息子は、文学少女である先輩に気に入られたくて、一夜城のごとき文学の砦を構築しようとしたのであった。阿寒湖め。

その夜、帰ってきた息子に、夕飯はなかった。