JINSEI STORIES

滞仏日記「子供部屋のドアを蹴飛ばした。息子にはっきり言わなきゃならない時が来た」 Posted on 2020/11/13 辻 仁成 作家 パリ

某月某日、物凄い爆音であった。壁が揺れていた。

息子は学校から戻ってくるなり部屋に籠り、曲作りを始めた。

子供部屋からガンガン騒々しい音楽が溢れ出ていた。

ガンガン!

さすがに日中は我慢していたが、夕方、怒鳴り込みに行った。

すると内側から鍵がかかっていた。ぼくは頭にきて、ドアを蹴飛ばし続けたが、出てこないので、携帯を鳴らし「ドアを開けろ、無駄な抵抗はするな」とSMSとLINEとワッツアップを送り続けた。

すると30分ほどして、ドアが開いた。

かなり頭に来ていたので、ドアを蹴飛ばし、怒鳴り込んだ。

「なんで勉強もしないで、ずっと大音響で音楽やってるんだよ。近所迷惑だって思わないのか?」

鼻先に指を押し付け「勉強しないなら、お前が学校に行ってる間に、音楽機材を全部捨てるからな!全部だ!」と脅した。

いや、これは脅しじゃない。

「勉強しろ。学生は勉強だ!」

この問題はそろそろ決着を付けないとならない。

家族にとって最優先の課題であった。

ぼくはアレクサンドル君のお母さんであり、長年、うちの子の母親代わりをし続けてくれているお馴染みリサにメッセージを送った。

結局、彼女しか、相談できる人はいなかった。

本来なら会って相談したいところだが、ロックダウン中なので仕方がない。

フランソワーズ先生は「息子と話をする」と約束したが、待てど暮らせど、コロナで忙しいのか、話し合っている気配がない。

そうこうしているうちに、刻々と時は過ぎていく。

このままじゃ、息子は志望校どころか、まともな学校にさえ入れない。

フランスの景気は悪い。この国で生きて行くなら、相当頑張らないと普通の暮らしさえできなくなってしまう。

リサだって、アレクサンドルのことでいっぱいいっぱいなのはわかっている。

でも、どんなに忙しくても彼女は親戚以上にうちの子の面倒を見てくれる。そこが彼女のいいところだ。ぼくもそこについ甘えてしまう…。

リサの応援と彼女の意見が必要だった。

他に、どうしていいのか、分からないのだからしょうがない。もうすぐ17歳になろうかという息子にとって、今は一生の中で一番大切な時期なのだから…。

あの子を包囲し、逃げ道を塞ぎ、あの手この手で外堀を埋めていく必要がある。

今だ。今しかない。息子を導かないとならない。

フランソワーズ先生だけじゃ頼りにならない。ここは、やはり、リサの力も借りるべきだ、と思った。

そこでぼくはリサにメールを書くことになる。

「リサ、今日はお願いがあって、メールしている。息子は毎日、音楽ばかりやり、一日中、部屋で曲作りしている。学校を変えたいと言い出したり、現実から逃避することばかりやってる。このままじゃ、彼を受け入れてくれるまともな学校はない。お先真っ暗だ。そこで、君の力を借りたい。あの子は君のことを恐れているし、あいつは少なくともぼくよりも君の言葉を信じる。時間のある時に彼に電話をして説得してやってもらえないだろうか?」

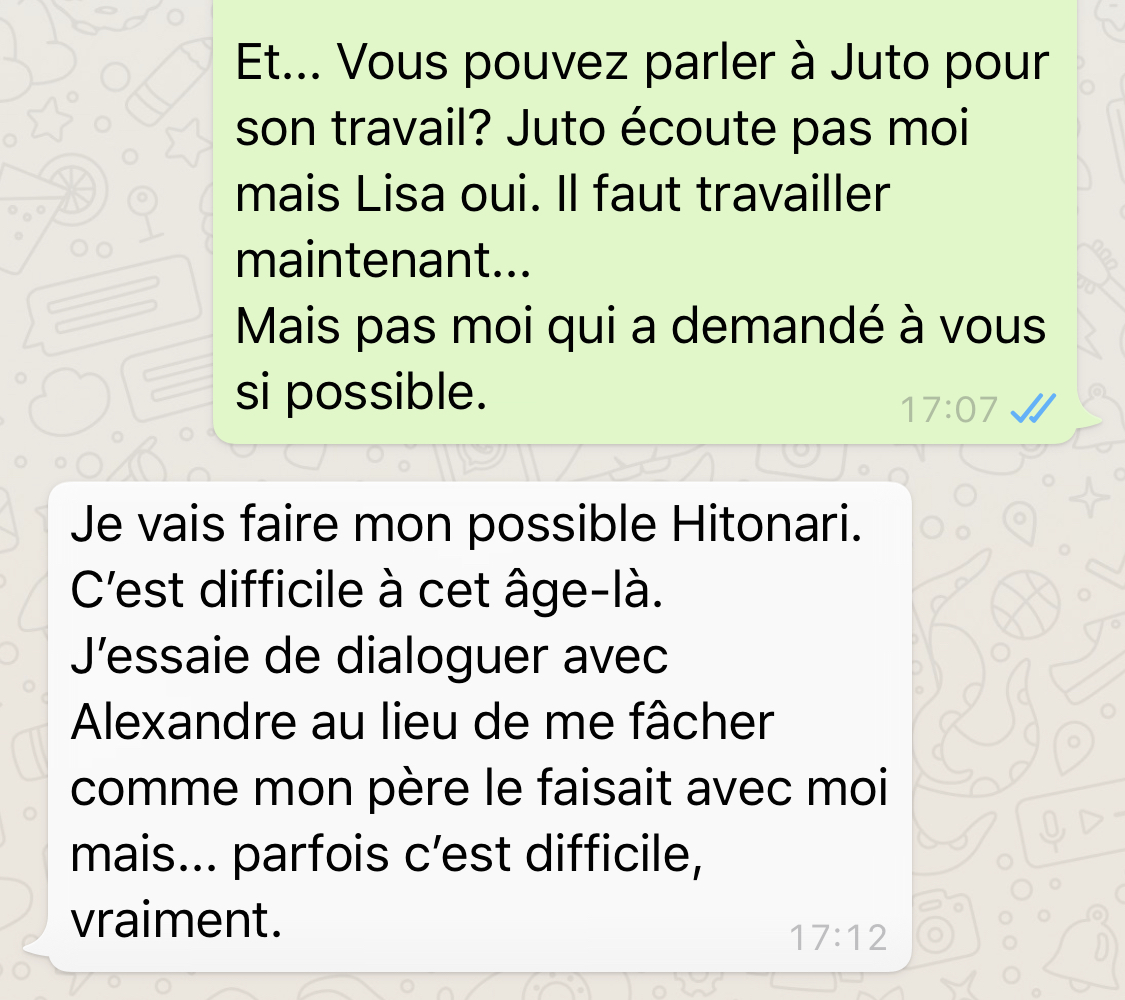

すぐにリサから返事が戻ってきた。

でも、結論から言うと、彼女は珍しく消極的であった。

「難しい年頃だからね。私も、アレキサンドルとはできるだけ話すようにしてるのよ、私も自分の親とは歪みあって決別した経験があるから、よくわかる…」

「うん、僕の話なんて聞きやしないんだ」

「わかるわ。私だってアレクサンドルに苦戦している。あの子、聞いてるフリはするけど、話が終わればまた好きなことやってる…。何より、頑固なのよ、あの世代の子供たちって」

「あいつのためを思って話してるのがバカらしくなるくらいスルーしやがる」

「とりあえず、私たちにできる事をしましょう。教えられる事はあの時、すべて伝えたでしょ、と将来言えるように」

「ありがとう。良い夜を」

「ヒトナリ。もちろん、やれることはやるけど、でも、いい? あなたが親だからね。あなたが言うのが一番大事。私がいくら話をしても、やっぱり限界があるのよ。ごめんね」

ここで、話は終わった。

その通りだと思ったので、ぼくは落胆をした。

これは確かに、フランソワーズ先生やリサに頼むことではない。

親であるぼくの仕事なのだ。でも、ぼくが厳しく言うと、「パパはエトランジェ(異邦人)だから、フランスの学校のことなんかわからないじゃない。口出ししないでよ」

と言うに決まっている。

悔しいけど、これも真実だ。

たしかにぼくはフランスの教育事情を理解できていない。

人からの受け売りで息子のことを心配しているに過ぎない。

ぼく自身、学生時代、音楽ばかりやっていた。宿題さえやったことがなかった。

当時のぼくに比べればあの子はよっぽど勉強をしているし、真面目だ。

でも、状況が違う。

20年後、後悔してもどうしようもない。彼は今頑張るしかないのだ。

人から言われて落第しない程度に勉強をしていても、今の欧州で生きて行けるレベルには達することが出来ない。しかも、日本人なのだから…。

彼はいいミュージシャンだとは思うが、長年、プロとしてやってきた経験からして、音楽で食べていけるほど、甘い世界、時代じゃない。

絶対、いい学校に入らないと、外国人の息子の将来は悲惨なものになる。

将来、彼を助ける者はいない。誰一人いない。

辻さんは厳しい、と他人は言うが、あなたはあいつを将来助けてやれるのかってことだ。

ぼくと息子の年齢差は45歳だ。欧州に親身になってくれる家族や親戚はいない。

ここまでフランスの教育を受けてきた、ここで生まれてここで育った。

自力で努力し、自力で上がっていくしかない。そういう宿命なのだ。

リサが言いたいことは、

「将来、『なんであの時、ぼくにもっとはっぱをかけてくれなかったの? 殴っても勉強させてくれなかったの? だから、ぼくは今、こんな有様なんだ』と言われるに決まっているから、辛くても、今、子供たちの尻を叩かないとならないのよ」

ということである。

これは、ぼくの仕事だし、ぼくの責任であった。

今、はっきりと言わないと、この子はダメになる。

でも、理屈の立つ子だから、人一倍頑固者だから、彼にも少し考える猶予が必要だろう。

この週末を彼に与えればいい、とぼくは思った。そして、ぼくは夕食後、片付けが終わった後、意を決し、子供部屋へと向かったのだ。

マカロニウエスタンの決闘場面のように…。

強い決意でドアをノックし、中に入った。

「どうしたの?」

怖い顔をしているぼくを見て、息子がヘッドフォンを外しながら、言った。

やっぱり勉強もしないで曲作りをしていた。

「日曜日の昼食前に、小一時間、話がしたい。時間をもらえるかな」

「え? 何、改まって。」

「真面目な話しだ。進路についての」

「日曜じゃなくても、今、言えば? 気になるよ。たとえば明日とかじゃだめなの?」

「ダメだ。パパは土曜日に大事な仕事があるから、今は、そこに集中したい。お前も考える時間が必要だ。パパが言いたいことは分かってるだろうから、よく考えろ。よく考える必要がある。日曜日の11時に、パパの仕事場に来い。そこで対決しよう。いいな? 」

息子は返事をしなかった。ぼくは黙って部屋を出た。

そして、力任せにドアを閉めてやった。このバタンという大きな音は、パパの強い決意の表れだった。