欧州最新情報

パリ最新情報「マルセル・プルースト没後100年。パリのいたる所でイベントが開催される」 Posted on 2022/11/21 Design Stories

2022年は、フランス最大の作家と呼ばれるマルセル・プルーストの没後からちょうど100年を数える年だ。

なお命日は11月18日。

この日にはパリのいたる所でイベントが開催され、展示会や朗読会、マドレーヌの販売など、著書『失われた時を求めて』を中心にプルーストの生きた軌跡が大々的に紹介された。

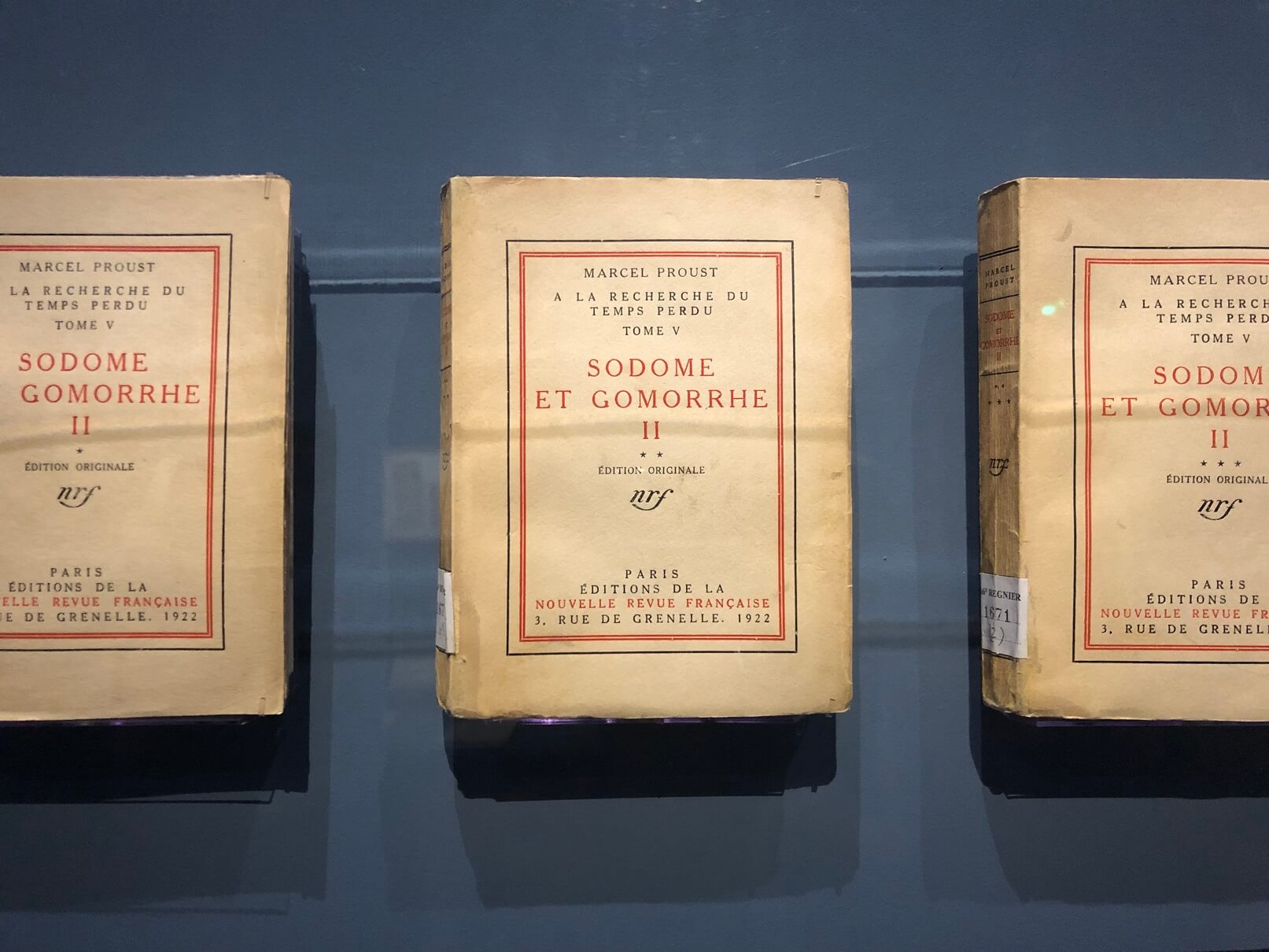

中でも大規模だったのは、フランス国立図書館フランソワ・ミッテラン館における企画展、「プルースト展(Marcel Proust – La fabrique de l’œuvre)」である。

こちらは没後100年を記念して10月から来年の1月22日まで開催されているが、命日の11月18日だけは無料で一般公開された。

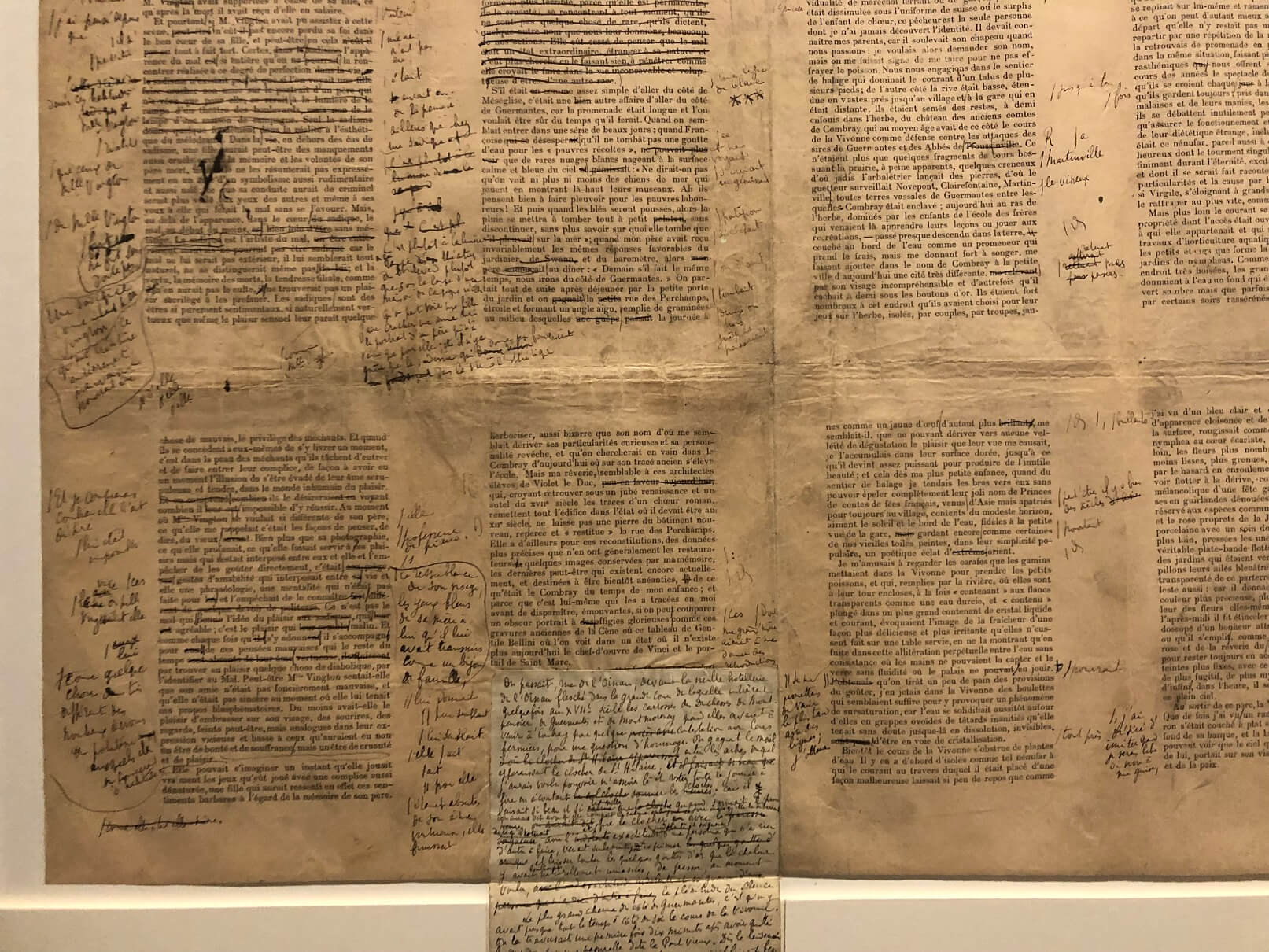

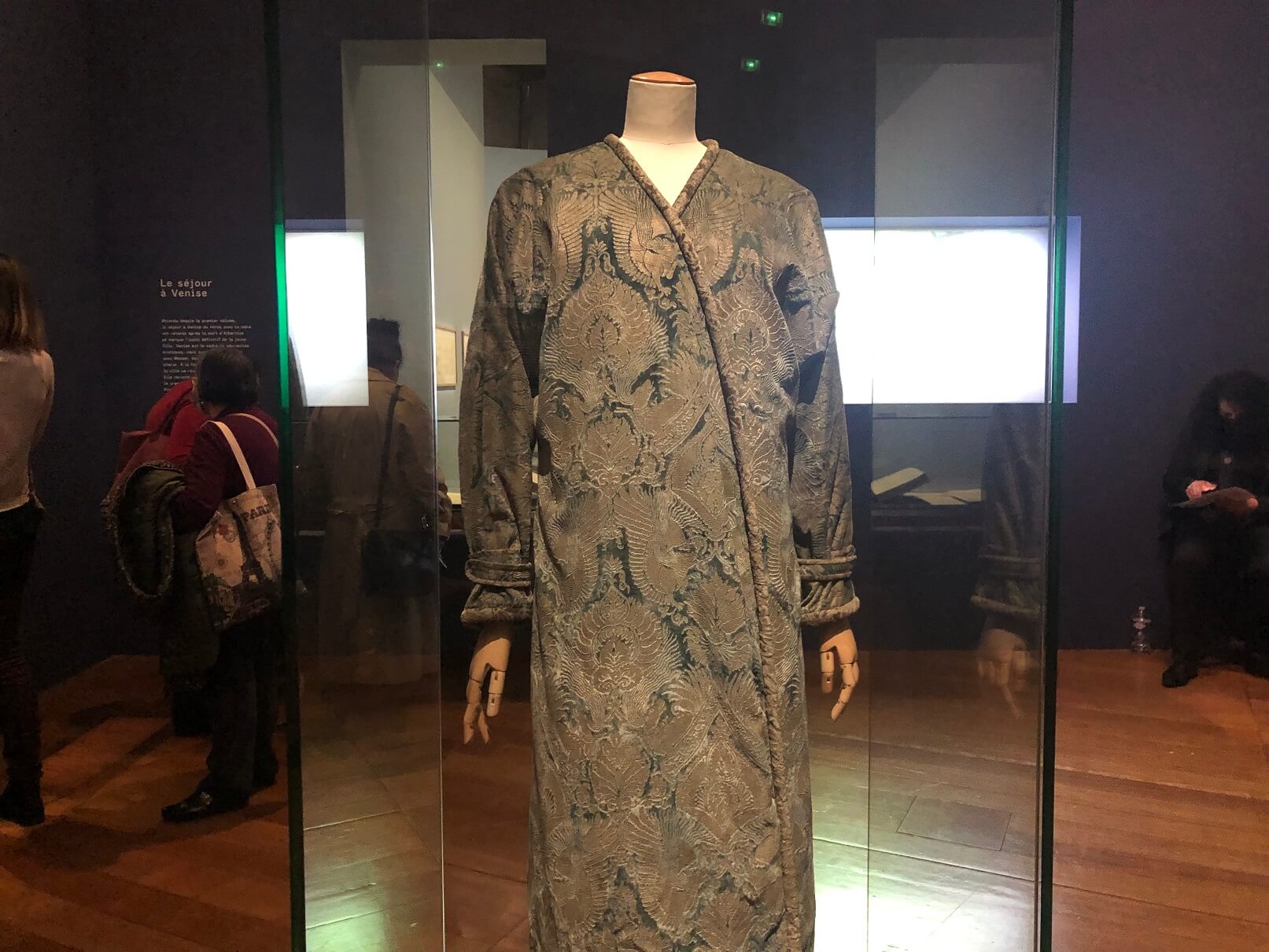

展示資料は合計で370点にもおよび、原稿、推敲ノート、衣装、手紙、プルーストが影響を受けた絵画の数々など、その規模はこれまでに開催された企画展の中でも最大であるという。

パリ16区で生まれたプルーストは、幼い頃から喘息に悩まされ、その生涯の幕を閉じたのも喘息による肺炎併発によるものだった。

そのため彼の人生や人格は、呼吸器系の病によって支配されたといえるかもしれない。

そうした経緯もあってか、プルーストの著書における「五感」の描写はとりわけ鋭敏だ。

朝の空気、湿気、大気を通した音の響きなど、脳ではなく身体の内側からにじみ出るような文章表現が特徴的である。

また『失われた時を求めて』に登場するあまりにも有名な「マドレーヌ」のシーン。

これは菩提樹の葉を煎じたお茶にひたしたマドレーヌの香りから、突如幼少期の記憶が蘇るという一説だ。

ここでもプルーストの豊かな感性が現れており、嗅覚が時空を越えて自由に飛来し、人間の心の内に強い作用を残すものだということが巧みな言葉によって掘り下げられている。

100年経った今も語り継がれる名シーンだが、プルースト展で展示されていたノートには、実は最初に古いバゲットひとかけら、次にトースト1枚、最後にラスク1枚で構想していたことが記されていた。

パリの裕福な家庭に生まれたプルーストは、1906年以降、社交界の花形的存在でもあった。

しかしほぼ昼夜逆転の状態で執筆し、喘息の悪化をおそれ窓とカーテンはずっと閉め切ったままだった。

好物は舌平目のフライ、クロワッサンとカフェオレ。大変な美食家であったが同時に医者嫌いでもあり、自宅ではいくつかの薬を自己流で服用していた。

そのため、「カフェイン、アスピリン、喘息、狭心症、要するにプルーストは1週間のうち6日は生と死の狭間にいた」ということも展示会で細かく紹介されていた。

一方、ノルマンディー方面への玄関口、パリのサン・ラザール駅では11月18日、『失われた時を求めて』の朗読会を開催。

鉄道駅で朗読会が開かれるのは初めてだったというが、サン・ラザール駅は避暑地ノルマンディーへ行くためにプルーストが使った実際の駅であり(1904年から7年間)、健康状態が回復した彼にとっては鉄道の旅が最高の気分転換になったという。

さらに同日、プルーストが暮らしたアパルトマンのあるパリ8区・クールセル通りでは「マルセル・プルースト」の標識プレートが新たに掲げられ、埋葬先のペール・ラシェーズ墓地では彼の遺族が出席し記念式典が行われた。

パリで生まれ、パリを愛し、パリで没したマルセル・プルースト。

彼が残した著書には内面世界の精巧さを表したものが多いが、晩年には親しい友人に宛てた手紙に、「書くことで過去が取り戻せる。書くことだけが永遠の至福であった」と記していたのが印象的だった。(せ)