JINSEI STORIES

滞仏日記「今、この瞬間、ぼくはまだ生きているということ」 Posted on 2022/03/05 辻 仁成 作家 パリ

某月某日、夜明けに「ウクライナ最大の原発がロシア軍の攻撃を受け火の海」というニュースが飛び込み、ちょうどロシアの核ミサイルの脅威について書かれた「パリ最新情報」の配信準備中だったので、記事と現実が重なって、緊張が駆け抜けた。

もし、ザポロジエ原子力発電所が爆発をしたらこの世の終わりだ、と思ったら、さすがに前向きな父ちゃんでも、一瞬、絶望的になった。

その後、火災は沈下され、放射能が出ていないことが分かり、やっと布団に潜り込むことが出来たが、今度は、悪い夢を見た。

プーチンに支配された世界でもう歌も小説も創作も出来なくなるという夢である。

そのせいで朝寝坊をして三四郎の朝ごはんが一時間も遅れてしまった。やれやれ。

「ごめんね、サンシー、ごはんだよ」

とパジャマ姿で顔を出すと、すでに椅子の上に座ってぼくを待っていた。

しっぽを振って、大暴れしだした。

もしかしたら、ずっとそこでぼくを待っていたのかもしれない。

「ちょっと待って、今、作るから」

餌の入っているカンカンの蓋をあけると、ぼくの足元にやって来て、大きく飛び跳ねて喜んでいる。

必死にごはんを食べる三四郎を見ながら、ウクライナの犬たちは今、どうしているのだろう、と思ったら胸が痛くなった。

飼い主は自分たちのことで精いっぱいなので、100万人もの人がポーランドに脱出しているし、たぶん、放されて、一人で生きているのだろうけど、・・・胸が痛い。

それが戦争なのである。

原発周辺で戦いが始まったのは真夜中であろう。

戦争に時間は関係ないし、むしろ疲れて寝ているところを襲うだろうから、兵士の精神力体力がいつまで続くのか、家族のことを思いながら戦う兵士のことを考えると。・・・これもまた胸が痛む。

三四郎は食事が終わると、ぼくの膝の上にやって来た。

ぼくはいつも以上に三四郎を抱きしめ、よしよし、と頬をくっつけてあげた。

せめてこの子を大事にしなきゃ、と思った。

三四郎とボールで遊んだ。

ボールを投げると、追いかけて捕まえ、咥えて持って来る。

この繰り返しの遊びだけど、いい運動になるし、彼は喜んでいる。

ぼくは夏に日本に仕事で戻らないとならなくなった。

ところが、調べたら、三四郎の狂犬病の接種が間に合わないことが判明した。

日本の法律で、二回の接種が義務付けられており、二度目の接種後、抗体を確認してから、180日の待機が必要になる。

三四郎は一度目のワクチンは接種したが、二度目はまだで、もう、間にあわない。

どうしてもやらないとならない仕事がやはり入って、夏は日本にいないとならないのである。

息子が、ぼくが面倒みるよ、と言ってくれたが、18歳とはいえ、まだ彼には難しい。

ひと月半近く、三四郎を預かってくださるドッグトレーナーを探し、毎週少しずつそこで訓練をしながら、慣れさせて、夏は合宿するような生活をおくらせるしか方法がない。

あるいは、三四郎の生家、ブリーダーのシルヴァンに頼むか・・・。

いい人が見つかるかどうか、ともかく、今は必死で探している。

午後、文章教室の課題を読んで過ごした。

応募エッセイが前回よりも倍ぐらいに増えていて、びっくりした。

受講生も増えているようだが、とにかく、皆さん課題に取り組んでくださっている。

こちらも真剣に読まないとならないので、おそらく、今週は寝る暇もない。

力作揃いで、世の中を覗かせていただいているような、読む愉しさが溢れている。

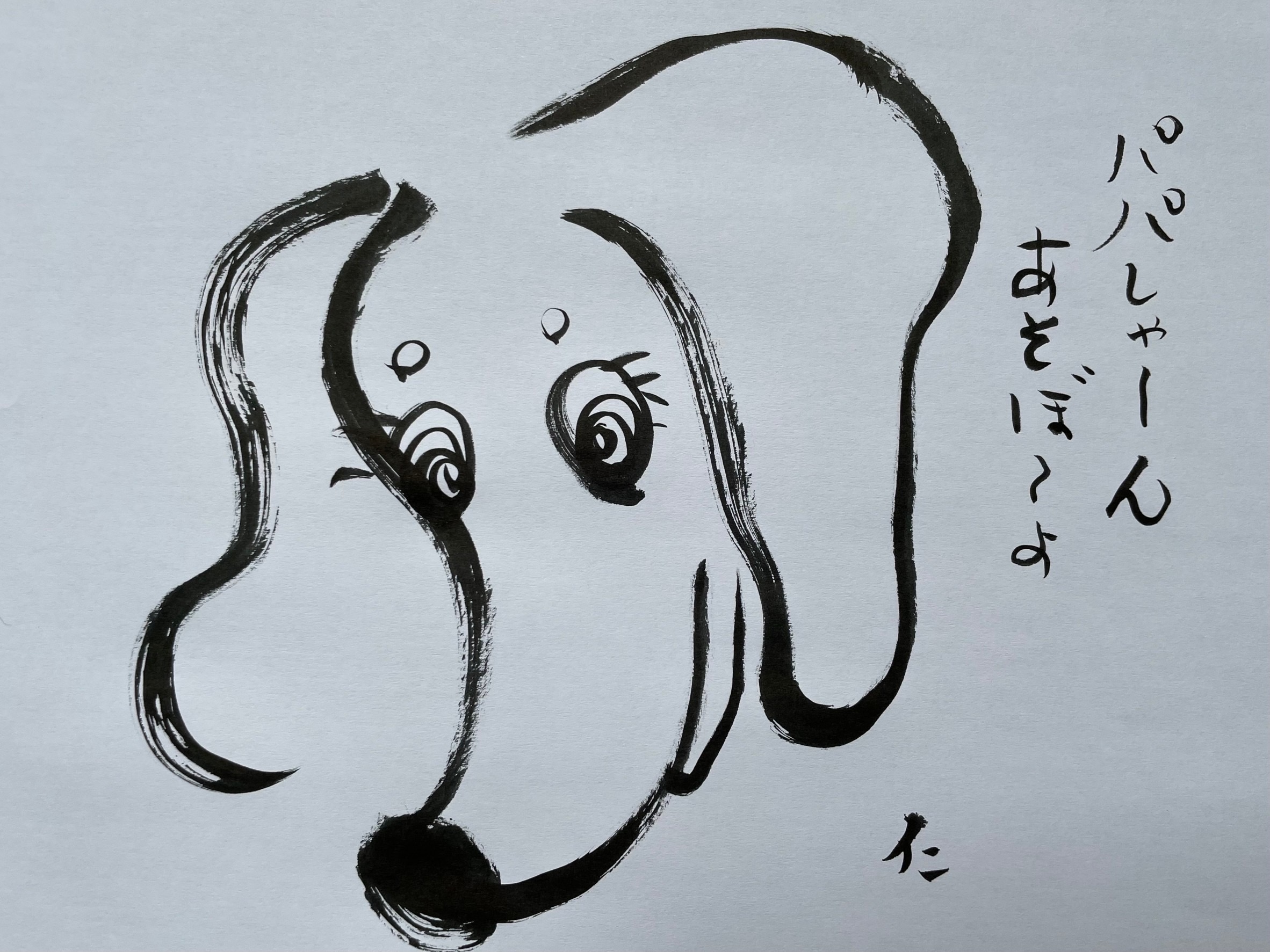

三四郎日記の影響もあるのか、ペット側の気持ちで書かれたエッセイも結構ある。笑。

半分くらいは生き物が題材で、残りは親、子供という順番である。

もう少し時間をかけて推敲したらいいのにな、と思う作品、書き方をちょっと変えたらよくなるのになァ~と思う作品、テーマが面白く印象に残るのだけど、まだうまくまとまってない作品、などなど、だいたい同じような傾向の壁にぶつかっている作品が多い。

その辺のところをしっかりと講義しないと、・・・。

責任重大なのである。

戦争が人間を再び苦しめる時代が訪れたが、人間一人一人には家族やペットとの日常があって、その大きなギャップに考えさせられる今日この頃である。

午後、三四郎を散歩に連れ出した。

でも、この子は散歩が本当に嫌いで、すぐに地面にへばりついて動かなくなる。

公園までの道のりがやたら長く感じられる・・・。

5メートル歩いたと思ったら、脚を投げ出して、抵抗。

リードを引っ張って、歩かせるのだけど、すぐに抵抗。

肋間神経痛は治ったのだけど、今度は右腕の肘あたりが動かなくなってしまった。

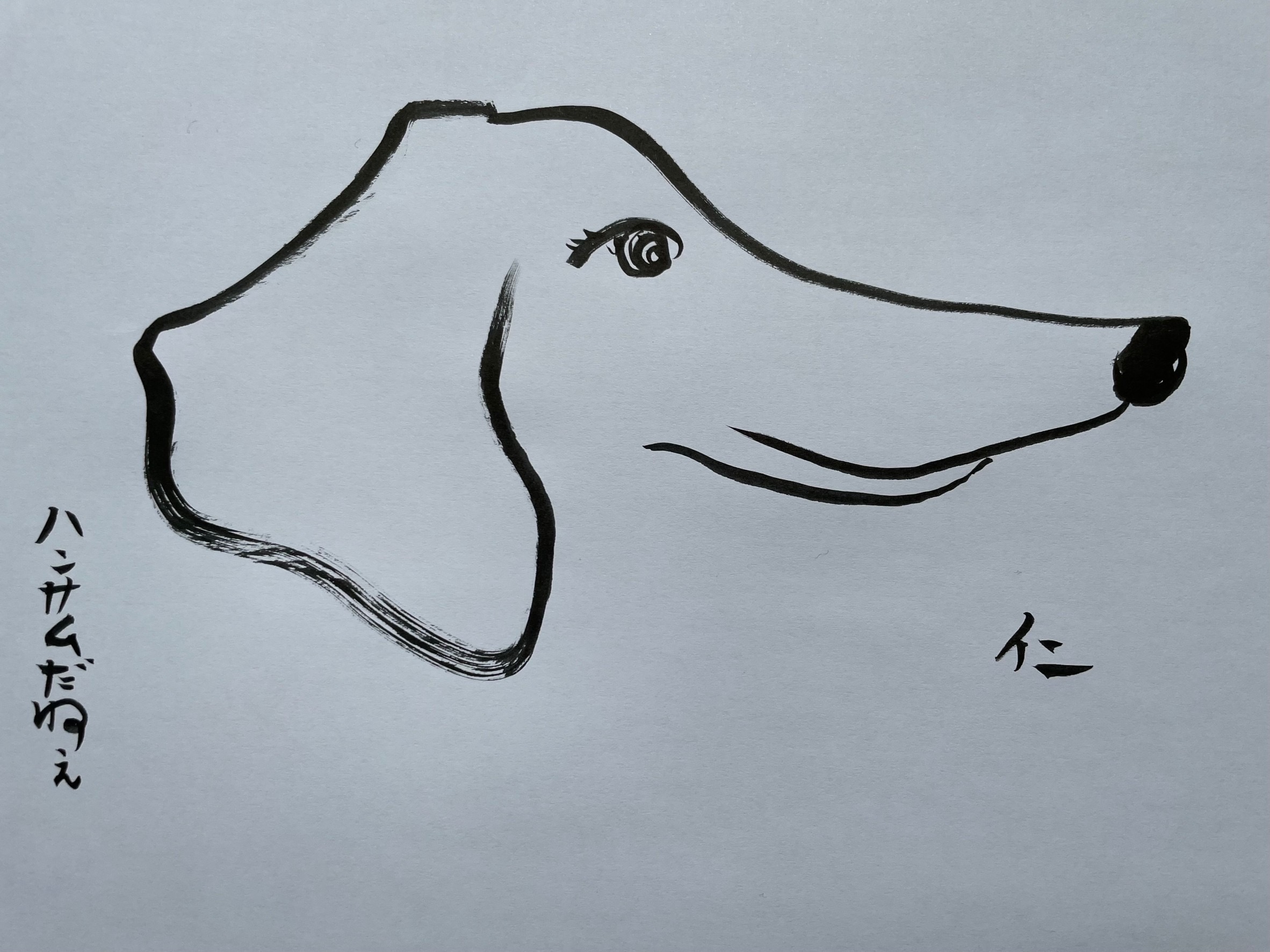

ぼくらは公園の芝生の真ん中に並んで座り、遠くの空を見上げた。

「三四郎、人間は愚かだ。本当に、愚か過ぎる。人間のうぬぼれのせいで、この世界が一瞬で滅んでしまうかもしれない。生き物に申し訳がない」

そのようなことを言って聞かせた。

遠くの空を見上げる三四郎の横顔を見ていたら、目元が湿ってしまった。

戦下の街を彷徨うミニチュアダックスフンドがいるんだろうな、と思ったからだ。

ぼくはふと思いついて、三四郎のリードを外してみた。

車道は遠い。この子を自由にさせてやりたくなった。

「三四郎。一緒に走ろう」

ぼくは立ち上がり、手を叩きながら、少し遠ざかってみた。

三四郎がぼくに向かって突進してくる。

ぼくは追いつかれないよう、全速力で走った。

ぼくらは明るい光の中で、ぐるぐると円を描きながら遊んだ。

今、生きている、ということを記憶にとどめたい。

つづく。