JINSEI STORIES

滞仏日記「息子の恋愛を横目に、自分のファーストラブを思い出していた」 Posted on 2021/03/20 辻 仁成 作家 パリ

某月某日、思えば恋愛から遠ざかってずいぶんと経った。

恋の真っただ中にいる息子を見ていると昔の自分を見ているようでやたらくすぐったい。

ぼくは一人で照れて、昔の自分を思い出したりしている。

恋は確かにエネルギーを必要としたけど、恋が出来たことで生まれた作品なんかもいっぱいあって、恋ってエネルギーだなぁ、と今頃納得している。

できるものなら恋をしてみたいとも思うのだけど、いろいろな記憶が頭の中をよぎって、どうも恋に落ちる、というか飛び降りる勇気が出ない。

というのか、その後のことを考えると二の足を踏むというのか、そもそも、相手が見当たらない。

ママ友の顔をずらりと思い浮かべてみるのだけど、クスクスじゃなくて、ゲラゲラと笑い出してしまう。

ふと、ああ、もしかしたら、恋愛が出来る適齢期を過ぎてしまったのかな、と思った。

きっと、今、自分が求めているものはそういう一過性のものじゃなくて、愛、なんだろうな、と思う。

それがどういうものか、今一つ分からないから、自分が書いた最近の恋の小説を読み返してみたりしたのだけど、…

ん? 恋がしたいのかな?

残念ながら、ぼくはもう骨抜きの男になったから、女性が寄り付かない。

たぶん、40歳前のぼくはめっちゃギラギラしていたのだけど、この20年で、オス的なセックスアピールの力が消えうせたのかもしれない。

こういう言い方をすると残念だが、口説こうと思う動物的なものが見当たらないのだ。

使い切ったかな。笑。

愛されたいとは思うけど、恋愛って、双方で愛し合う力が拮抗してないと続かないので、ぼくはもうダメかもしれない。ダメだろう…。

で、この恋愛力が消えるとやはり創作意欲とか表現力も減じるのだろうか? ぼくはどうだろう?

鏡を見ると、時々、やば、と思うような老けようで、人間って、引力と老いには抗えない。

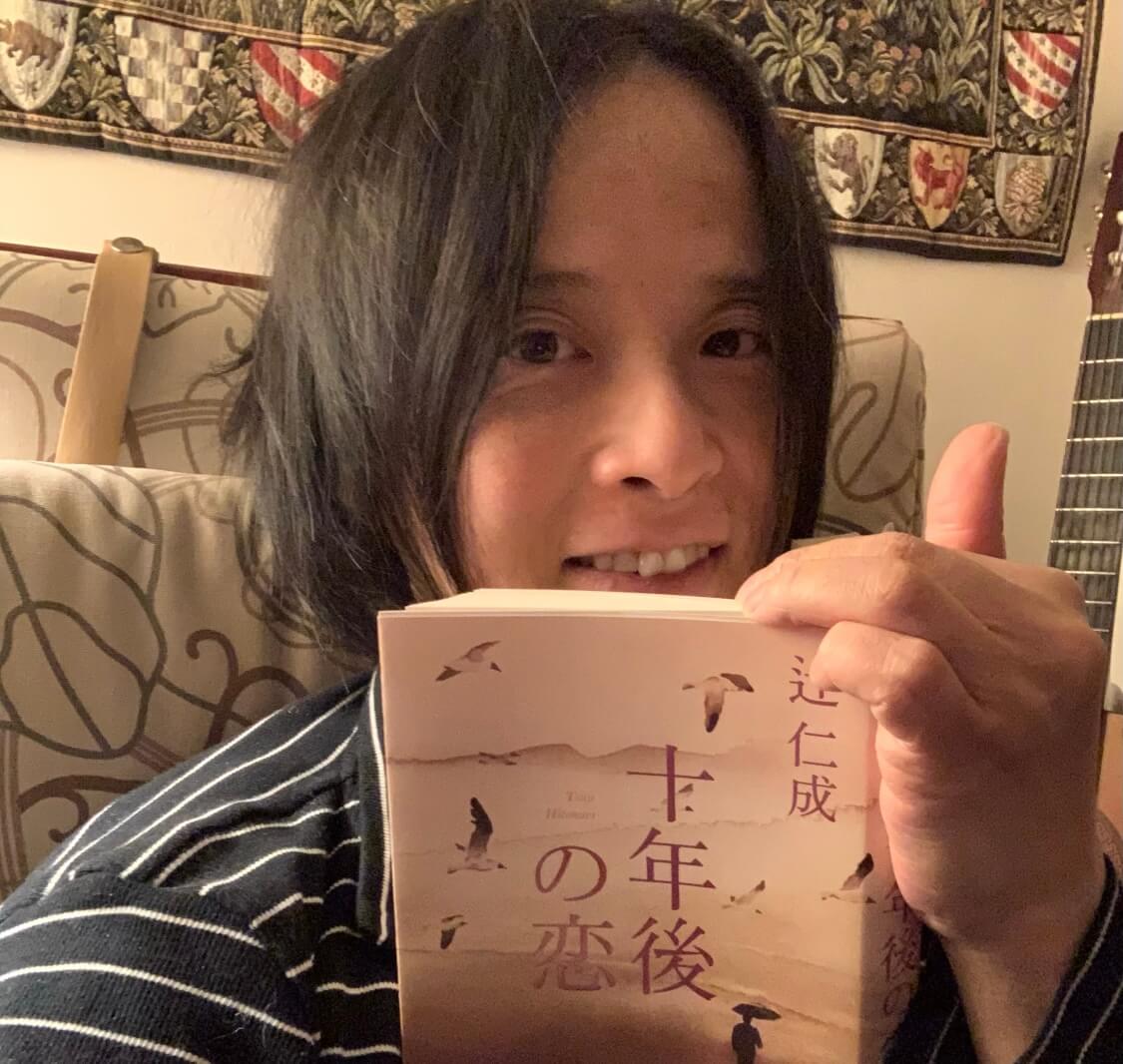

だけど、経験だけは豊富なので、引き出しがあるから、「十年後の恋」なんて小説は書くことが出来た。

経験は財産である。マジで。

で、恋焦がれている息子をみて、ずいぶんとまっとうな男になったじゃないか、と小学生の頃の息子を思い浮かべながら、一人クスクス笑っている。

この子はかなりハンサムなんだけど、それでも、女性にこんなに振り回されるのか、と自分を見ているようで怖い、いや、おもしろい。

「なんだよ」

夕食の時間に睨まれた。

「別に」

「じゃあ、なんで、こっちみてクスクス笑ってるのさ?」

「いや、お前が恋にうつつを抜かして、ため息ばかりついてるから、おかしくて」

息子君、ちょっとムッとして、スパゲティに食らいついた。

「いいか、あの子は可愛すぎる。お前がふられた時のことをちょっと想像していたんだ」

「何いい出すんだよ」

「あんまり真剣になるな。人生は長い。その子がゴールである可能性は低い」

「パパ、自分の人生を息子に押し付けないでよ」

あはは、一本とられてしまった。

ぼくは、楽しい青春をおくってくれよ、と忠告をした。

こういう時代だから、つながっていられることが大事だね、と話した。

息子君、神妙に聞いていた。

夕飯が終わって、食器を洗いながら、ぼくは再びクスクスと笑いだしてしまった。

「何がおかしいの?」

今度は自分に聞いてみた。何がおかしいのだろう、ええと。照れ隠しかな。

最初の恋人のことを思い出していたのだ。大学生の頃のことで、はじめて付き合った人でもあった。その子は今どこでどういう人生を生きているのわからないけど、素敵な時間をぼくらは持つことが出来た。

ぼくは一人暮らしをしていた。その子は実家から通ってきていた。成城大学だったから、小田急線沿線に住んでいた。冷静と情熱のあいだ、みたいな世界だった。

ぼくは映画研究会に所属していて、その子は文芸学部だった。頭がよくて、ミス成城とかで、うん、とっても可愛い人だった。

ぼくは髪が長くて、音楽と映画と文学に明け暮れていて、今とあまり変わってない。笑。

18歳とか、19歳くらいの頃のことで、毎日が青春映画みたいだった。

なんで別れちゃったのだろう? 大学4年生の時に分かれたから、長くお付き合いをしていた方だと思う。

忘れられないことがいろいろとあるけれど、いろいろなことをその子と学んでいった。

人を好きになること、やきもちを焼くこと、考え方の違いで悩んだり、はじめて他人にご飯を作ってあげたり、一緒に歩いたり、議論をしたり、そして、別れ。

でも、美しい記憶である。

だからこそ、息子を見ていると、クスクス笑っちゃうのだろう。

いい季節なんだろうな、と思うからだ。コロナ禍のパリで、…。

あ、そういえば、息子の彼女の写真、誰かに似ていると思ったら、…。えへへ。

息子の一生の中で今がとっても大事な時期なのだ。それは間違いない。

ぼくはため息をもらす息子を見守りながら、無理すんなよ、と心の中でいつも思っている。誰もが通り過ぎていく季節なのだから…。

その美しい季節の移り変わりを心に焼き付けてほしい、と父ちゃんは思うのだった。