JINSEI STORIES

退屈日記「結婚を間近に控えた息子が、おじいちゃんになったぼくについて書く日」 Posted on 2020/07/17 辻 仁成 作家 パリ

某月某日、息子がいつか本を書くようになるのだろうか、と考えることもある。昨日、話しが弾んだので「旅人の木」というぼくが30歳くらいの時に書いた、割りと青年向けの小説のフランス語版「L’abre du voyageur」を「読め」とむりやり手渡した。なんでか、息子はぼくの本を読もうとしない。あえて、触れてこないというのか、親の仕事にアレルギーがあるのはしょうがないにしても、今まで一度も読もうとしたことがなかった。

ところが、日本の血を引く(お父さんか、お母さんが日本人)というハーフの子たちのネットの集いに参加しているようで、その中の一人が不意に「ぼくのことを話題にした」らしい。息子はびっくりして、何と言っていいのかわからず黙った。ぼくは年に一度くらいの割合で、東京外語大みたいな立ち位置にあるイナルコ言語大とか第七大学(ディロド)などで講義授業をやらせてもらっている。その時の学生さんだったようだ。みんな日本語がペラペラで、レベルが高く、ぼくは日本語で授業をやった。イナルコ大は生徒数三千人、世界中の言語を教えているが、日本学科だけで千人もの生徒がいる。日本の人気度が高く、ちょっと嬉しかった。それに、みんな、日本に好奇心のある、いい生徒さんたちだった。そこに集まった子たちがみんなぼくのことを知っていたようで、きっと息子がぼくの仕事について興味を示さない理由は、こういうことが影響をしていると思う。

「お前、黙っていたの?」

「うん、最初は、びっくりしたし、恥ずかしかったから」

と言った。

「でも、最後にうちあけた。その人、ぼくの父です」と。

「そしたら? そしたら、みんな、なんて?」

「別に、普通だよ」

「普通…」

くすぐったい瞬間だった。ぼくらは食事中だったけど、この会話はそれで終わることになる。去年か一昨年のことのようで、なんで今頃、この話題が出たのか不思議だった。でも、ぼくの仕事にもう少し興味を持ってもらいたかったので、ちょっとしたチャンスでもあった。

それでぼくはいい機会だからと思って、本棚から一冊、自分の作品の中では読みやすい本を取り出し、「読めよ」と手渡したのだ。読め、と強制的な言い方になったのは、多分、照れからだと思う。うん、と珍しく息子はそれを手に取った。

「これ、前にも貰ったことがあるよ」

「いいよ、それを読め。今、新たに渡しておく」

フランスで暮らしだしてもうすぐ20年になる。息子は16歳になった。再来年、息子は大学生になる。こうやって数字だけ、ずらっと並べてみると、結構長いこと、フランスとかかわってきてしまった。正直、運命のいたずらもあって、ここでいまだに暮らしているのだけど、「おフランス」と言われるほどここで生き続けることは気楽じゃなかった。実際、路頭に迷った時期もある。

この小説は息子の視点で描かれた変な父親の物語だけど、もし息子が作家ならばどういう小説が生まれるだろう、読んでみたいな、と思ったのが、これを書き出すきっかけになった。そういう意味では私小説的な視点を持った不思議な作品に仕上がっているような気もする。結婚を目前にしたジュールという青年が、痴呆の進んだ父親との関係を描いた作品なのだけど、ぼくもボケる可能性が十分にある。そうなったら、息子はぼくのことをどう扱うだろう、といろいろと想像しながら、時に泣いたり、時に思い出してため息をついたりしつつ、書いた。未来のことを書いた小説なのに、現在までの人生が透けて見える作品に仕上がった。フィクションなのに、どこかノンフィクションのような不思議な世界が広がっている。この日記に書かれている親子の世界観とはちょっと違う。物語というフィルターを通すことで、逆に変なリアルさが増している…。

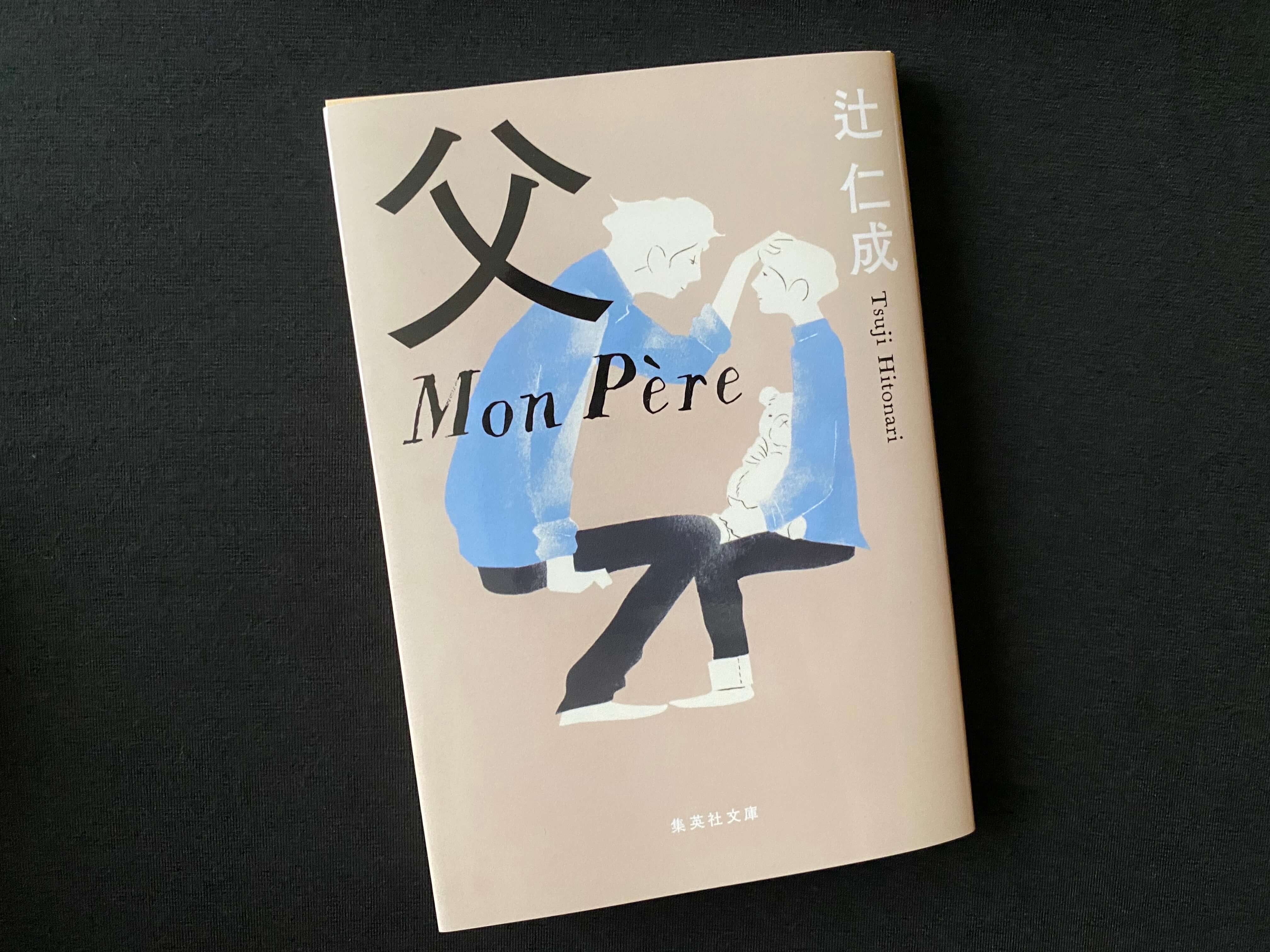

この作品を書いた時、まだ息子は小学生だった。ぼくと息子の関係が、だんだんこの作品に似通いはじめていて驚く。最近、ガールフレンドも出来たので、そのうち、この作品のように、結婚を口にする日が来ることは十分考えられる。そう言えば、去年「パパはフランス人になることが可能だよ」と言われた。何を言い出すのか、と身構えた。パパにそばにいてほしいのか、と訊いたら、まあ、そういうことだ、と言われ、何となくうれしかった。この子が10歳の時、父子旅がはじまった。最初の旅先は、2014年一月のストラスブールであった。「ぼくは幸せな4人家族を作るんだ。パパもぼくらと一緒に暮らしてよ」と言われたことがあった。その時、二人で生きないとならなくなった状況を申し訳なく、と思った。そして、その時、この小説の最初の一行が生まれたのだ。ちょっと宣伝になって申し訳ないけれど、文庫「父、mon père」が集英社より、今日発売になった。「mon père」とは日本語で、まさに「父」のことだけど、息子がぼくを誰かに紹介する時、必ず「モン・ペール」と言ってくすぐったそうに、ちょっと不安気に、少しだけ嬉しそうに言うので、この小説はモン・ペールにしたいと思ったのだ。モン・ペールだけだと靴の名前みたいなので、父、をつけた。