JINSEI STORIES

滞仏日記「ぼくのおじの思い出のハーフムーン」 Posted on 2019/12/27 辻 仁成 作家 パリ

某月某日、大ストライキの中、ぼくの親戚がパリにやって来た。ホテルまで息子と迎えに行き、夜は我が家でウエルカム・パーティとなった。ぼくの親戚に東君平さんというイラストレーターで童話作家のおじさんがいた。45歳くらいで他界されたのだけど、やってきたのはその娘さん一家で、ぼくにとって彼女は妹のような存在でもある。実は僕が仕事で東京に行く時、彼女の家族が息子の面倒を見てくれている。息子にとっては東京のお母さんがわりでもあった。ぼくには言えないことも彼女にはなんでも相談をしているみたいだ。「パパとミナちゃんは顔がそっくりだね」と息子が嬉しそうに言った。

ワインを飲みながら、君平さんの話しになった。君平さんの奥さんはぼくにとっては東京の母のような存在で、息子といい、ぼくといいこの母娘には本当に世話になってきた。というのも、ぼくは高校卒業と同時に東京に出て、東家に居候した。18から19歳の頃のことで、当時、ミナは小学生だった。君平さんは豪快な人で、毎晩、編集者や若いアーティストたちを引き連れて新宿界隈を闊歩していた。あんなにやさしい絵を描く人なのに、信じられないほどの無頼であった。父親と二人きりになって話したことがないの、とミナが打ち明けた。「パパがどんな人だったか教えてほしい」と言われた。実はぼくが表現者になるきっかけを与えてくれたのが東君平さんであった。

君平さんの家は新井薬師にあった。ぼくの東京のゼロ地点みたいな場所で、あの路地、住宅が寄り添うように建っている新井薬師の路地の東邸には、いつも編集者がひっきりなしに訪れていた。そして広い居間の奥に6畳間くらいの畳み間があり、その仕事場の炬燵の上で君平さんはいつもイラストと向き合っていた。ある朝、ぼくが顔を出すと、

「ひとなり、ちょっと」

と呼ばれた。ぼくが恐る恐る近づくと、切り絵を一枚ぼくに差し出した。黒い紙の中ほどに半月の形に紙が切り抜かれている。

「これだけの作品だけど、どんな手の込んだイラストと違わない原稿料が貰えるんだ。ものを作る、生み出すという仕事はこういうことだ」

と言った。

ぼくの父親は会社員だったので、こういう仕事もあるのだ、とその時、衝撃を受けた。切り抜いた黒い紙の向こうに白い紙を挟むと、それは煌々と輝くハーフムーンになった。種も仕掛けもなかった。たしか週刊文春の挿絵だったと思う。

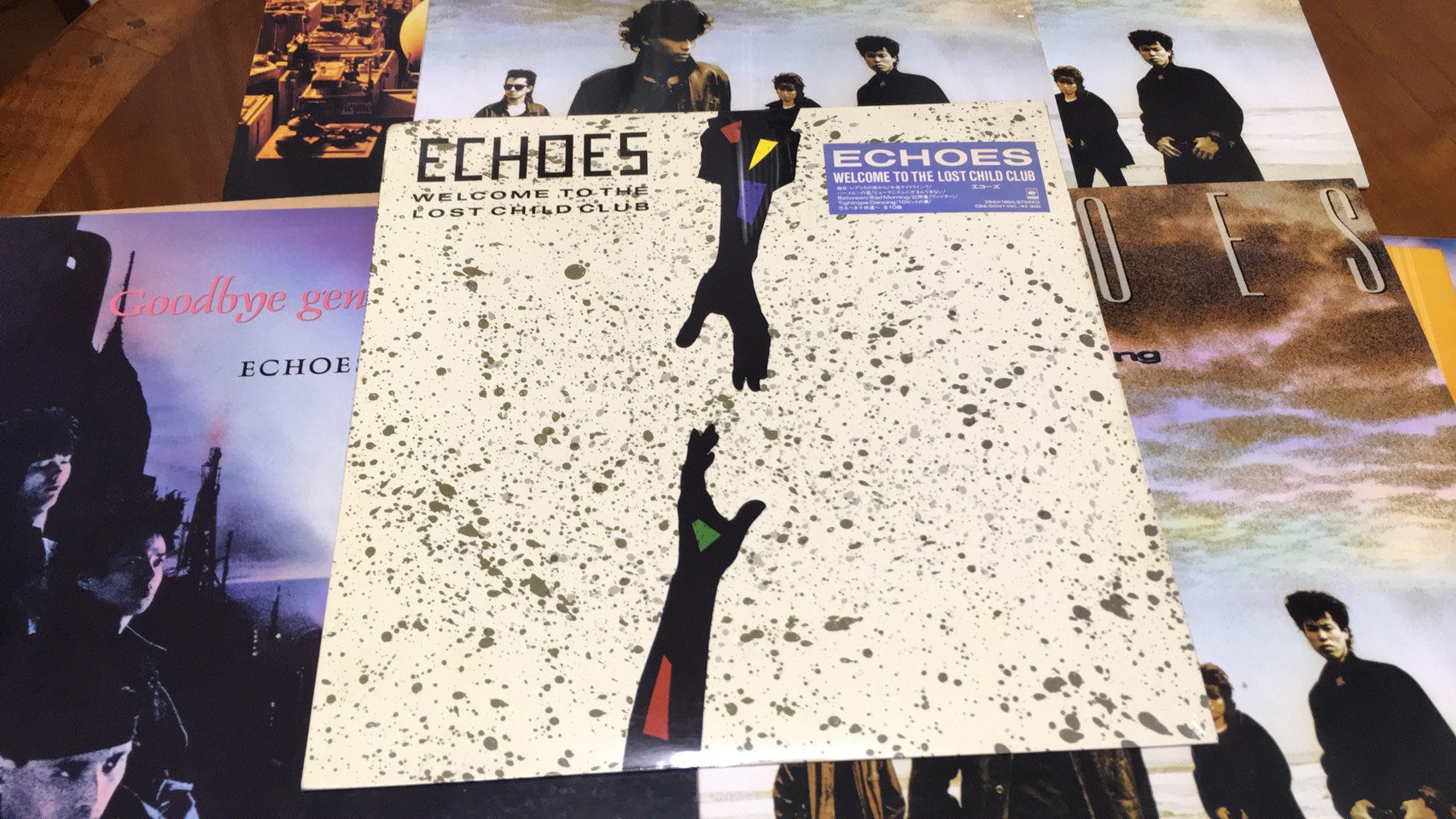

おじさんはとっても男子に厳しい人で、ぼくはなかなか相手にしてもらえなかった。「ひとなりはダメな学生だ。親のすねをかじって、ダメな若者だ」と言われ続けた。悔しかった。でも、確かに、大きな夢もなく、目標もなく、長髪でヒッピーのような恰好をしてだらだらと生きていた。不良と思われても仕方なかった。でも、ぼくにはぼくなりの夢があった。当時、ぼくはECHOESを結成して活動しはじめていた。レコード会社のオーディションにデモテープを送りつけていた。いつか、君平さんのように、何か表現をして生きていきたいと思っていた。1982年、ぼくはソニーオーディションの優秀アーティストに選ばれ、85年に「welcom to the lost child club」でアルバムデビューを果たした。ぼくは恐る恐る、そのアルバムをおじさんの炬燵の上に置いて逃げたのだ。ところが、君平さんはそのアルバムをものすごく評価してくれて、ぼくは新宿の小料理屋に呼び出された。男子に厳しいおじさんとサシでご飯を食べることになったのである。

「ひとなり、聞いたよ。いい音楽だった。頑張ったな。素晴らしかったよ」

実はその日、たぶんインフルエンザのひき始めでぼくは調子が悪かった。せっかくご馳走になったのに、ほとんどを残してしまったのである。

「ひとなり、食べ物を残す男は最低だよ」

と帰りにまた怒られてしまった。風邪とは言えなかった。ところが、その数か月後だったか、その翌年だったか、君平さんは急死してしまうのだ。次に再会した時は棺の中に入っていた。ぼくは彼の家からその棺を運び出す役目を担った。あんなに悲しいことはなかった。やっと認められたのに、ご飯を残してしまった。息子に、出されたものは必ず食べきるように、食べられない量を注文しないように、と言うのにはわけがあった。目を閉じると、今もあの日のハーフムーンをはっきりと思い出すことが出来る。君平さんが亡くなった時の年齢をぼくは超えてしまっていた。目の前にミナがいた。その横に、息子がいた。ぼくは息子にこの半月の輝きを伝えなければならない。